那些「健身有用」那一刻,都是突然发现的。

健美运动员总是在一个意想不到的时刻发现:健身有用!

可能是地铁紧急停车时核心迅速收紧站稳,拿着行李一路跑高铁时得心应手,也可能是偶尔加班久坐不再腰疼,一路红灯的体检报告终于恢复正常。

与身体上明显的视觉变化相比,从瘦到强,从胖到瘦,只有健身者才知道健身的爽感,从灵活性和稳定性的提高到力量的增强,再到过去难以想象的运动,金字塔逐渐变高。生活习惯也在同步改变,有目的地防止久坐、规律生活、均衡饮食、少烟少酒甚至戒烟戒酒。一点一滴的调整会被同事或朋友评价为「你们最近状态很好」。

身体上的变化也会作用于心理上的变化。,经常团课的同事看起来很开心,硬核力量训练者透露出来。「生人勿近」瑜伽和普拉提爱好者在轻盈的时候保持自我意识。随着身体的变化,成就感不断积累,健身者可以获得内心的自我确定,不再把外部反馈作为自我认同的唯一标准。

自我确认和反哺训练,积累更多的aha moment——突然间理解了以前无法理解的问题或概念,成为成就感的来源。

突然发现健身有用的时刻。

前互联网从业者@瓜瓜 刚刚健身3个月,在一次旅行中,丈夫偶发病,身高相差近30cm。、在体重相差15KG,对方极度虚弱的情况下,瓜瓜拉着丈夫的轮椅去看医生,这是过去生活中难以想象的时刻。

也许是大多数人第一次感受到力量。「健身有用」。春节期间,我拿着行李箱走下没有电梯的地铁站,然后用精致的高翻车和火箭推动行李稳步推动行李架;双十一过后,快递满了,带着它爬楼梯回家;朋友或亲戚生病了,横着抱着或者背着,为他争取更多的救援时间。大如举起人,小如更换瓶装水。健身人士经常在内心赞美自己:我真的很强大。如果你不长期锻炼,你可能无法应对无助的情况。

而且体检表上的指标是「健身有用」直观反应。

根据2023年发布的《中国青年心脑血管健康白皮书》,调查人员中,患病/高危人群在20岁至29岁之间的比例已达15.3%,「三高」年轻化趋势,是促使大多数人进入健身房的直接原因。

生活方式逐渐改变,运动量增加,会使生活方式逐渐改变,「三高」在下一次体检中,人们会得到一份新的成绩单——数字的变化成为最直观的鼓励。@瓜瓜 进入健身房的初衷也来自于体检表上的脂肪肝检查刺激,经过半年的健身,数字终于恢复正常。

健美运动员也许还会在某个时刻突然想起,最近已经很久没有腰痛了,肩颈也没有那么僵硬,很久没有去做按摩了。随着生活习惯的逐渐改变,健康状况得到了无声的改善。

生活中除了体现力量和健康之外,还充满了意想不到的时刻。

多年健身@灰灰 提到,现在坐地铁已经不再需要把手了,“今天早上坐地铁的时候,刹车急停,我收紧了核心。 单腿载重稳定!”

24小时的日常生活对应着无法控制的事故。有时候需要冲刺飞机或者高铁,有时候需要在雪后结冰的路上行走,有时候需要加班赶项目,有时候只想多逛逛街,或者旅游的时候多看看景点。如果你身体不好,你可能很难应对突发事故,无法走向更大的世界。

身体实用,心理健康

假设身体的变化就是健身。「硬实力」,所以心理的转变就是它的转变。「软实力」。

众所周知,中高强度运动会带来多巴胺和内啡肽。前者提供实时奖励,就像刷短视频一样,也增强了工作记忆力和注意力;后者提供延迟满足感,抑制疼痛信号传递,缓解运动时的不适。它可以产生像吗啡和鸦片一样的止痛和快乐,相当于天然的镇痛剂,也可以带来长期的满足感和成就感。在递质的作用下,健身者在承受人体锻造的同时,也享受到心理上的奖赏。

除了奖励之外,健身者还在运动中得到了心理上的自我确认。

牙科学生@Yuki 面对实验室里沉重的液氮罐,健身前很难自己举起罐子,只能向哥哥求助,或者和搭档一起工作。力量增加后,不仅不需要求助,甚至帮助妹妹,身体的力量也变成了内心的力量。

它是本体感觉增强的表现。在运动生理学中,本体感觉是指人体的控制感,如精确感知身体的位置、动作和力量。运动时强调的身体控制感会给健身者带来信心,同时转移到其他领域,形成「我可以应对挑战」积极的心态。

@坨坨健身四年 提到,过去关注的是「我好胖啊」现在可以正视自己的力量,语言表达也变成了“什么时候才能有这么细的腿啊”,「为什么我这么有活力!」锻炼不仅塑造了外表,而且在心理上塑造了另一个自我。通过本体感觉训练,如抗阻训练、舞蹈、瑜伽等。,人们会更敏感地感知肌肉力量,调整姿势。,接受和欣赏身体的潜能,增强自我认同和安全感。

开始锻炼身体的人在训练中逐渐调整身体。每次训练都要注意呼吸、运动节奏和目标肌肉,可以让训练者在短时间内摆脱社会评价体系,关注当下和自己。

社交媒体创造了臀部、A4腰、直角肩等概念,将不同的个体统一成符号。带着网图走进健身房,想练某个身材的人,从来没有正视过自己的身体状况。直到开始锻炼,才学会自我意识,从别人和社会的角度去解决问题,照顾自己的身体状况和成长变化。

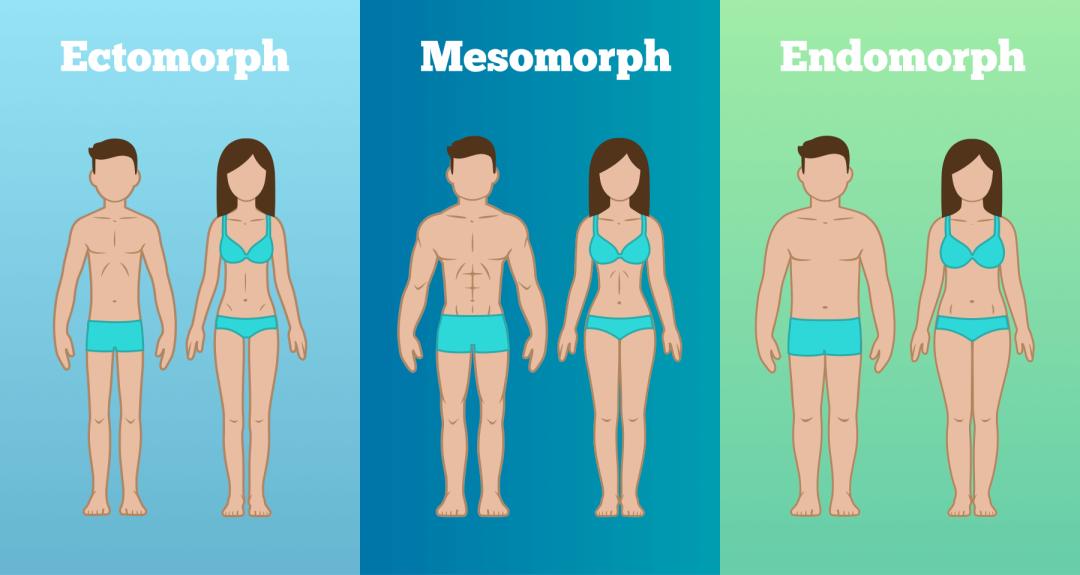

其实每个人的身体状况都不一样,从身高差、肩宽胯宽腿长等身体比例差异,或者外胚型、中胚型、内胚型等体质差异,到红白肌纤维含量差异,都会影响最终的身体体现。甚至成长环境带来的性格差异也会影响训练方向。而且开始锻炼,是一次自我发现的旅程。

一个月的健身@93 享受上一期健身,每节课都有新的身体发觉,健身前不爱照镜子,「看不到」自己,“现在偶尔有镜子的区域,突然看到自己会惊呆,发现自己与众不同,对自己缺乏很多严格的不满”,习惯了审视自己的缺陷,现在终于可以照顾自己的变化和成长了。

健美运动员逐渐从中走出来「比别人瘦,比别人强」社会评价体系中的解脱,注重每一次呼吸和使力,也注重更好的运动表现。

例如法国思想家梅洛·庞蒂「具身认知」理论上,身体是认知世界的媒介。健身不仅是肌肉和骨骼的机械运动,也是身体作为认知世界的媒介。「在世存在」(being-in-the-world)动态表达。真正的健身意识应该摒弃对人体的工具控制,然后倾听其中的感知语言——每一次张力反射、呼吸起伏和重心转移都是身体与世界对话的独特方式。

让运动回归生活

与其说是健身人在某个突如其来的时刻发现。「健身有用」,健身运动训练比较好,就是为日常生活做储备。,它还强调了功能训练和特殊训练:为达到某项运动目的而设计的训练计划。

世界卫生组织(WHO)发布的《关于身体活动和久坐行为的指南(2020)》列出了基本的运动能力框架,普通人在日常生活中需要具备以下四种能力:

1. 心肺耐力:中等强度有氧活动每周150分钟,全因死亡率降低23%

2. 肌肉力量:60岁以上老年人握力每增加5公斤,日常活动受限风险降低28%

3. 平衡能力:单腿站立<在接下来的7年里,死亡风险将增加84%。

4. 灵活性:坐姿前屈1cm以上,下背痛发生率减少7%

除了基本能力之外,拆解日常生活中常见的动作也与健身训练密切相关,比如走路,比负重走路。走进健身房的最终目的仍然是回归生活。

坐到站-深蹲:运动要求训练者始终保持脊柱中立,收紧核心,起身时双脚蹬地,臀腿用力。

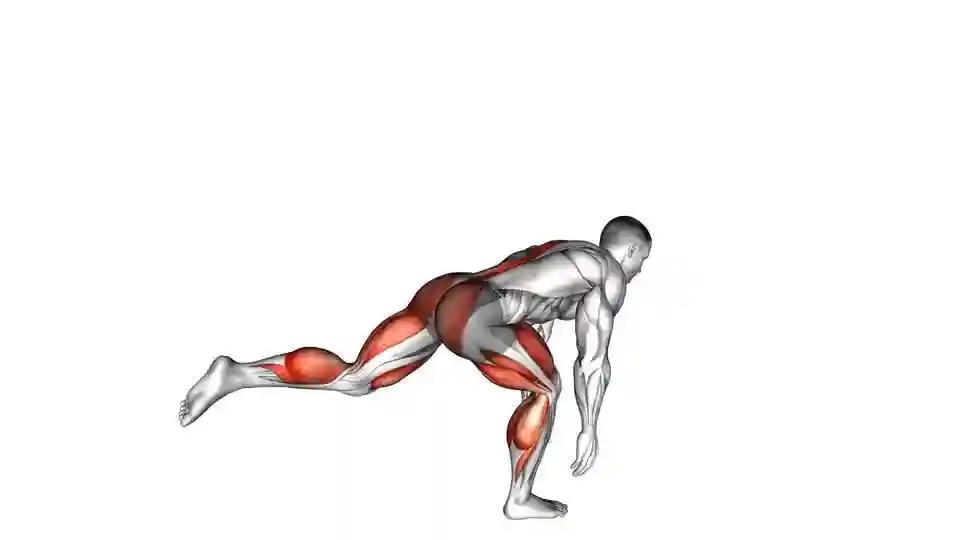

步行/跑步-单腿硬拉:运动需要训练者单腿支撑,伸展臀部和屈髋,保持核心稳定,避免过度旋转。

放行李-高翻 火箭推:运动需要训练者把重物从地上拿起来,推到肩膀上,保持核心收紧,借下肢力量向上推。

提行李-农民行走:运动要求训练者沉肩放松,防止缩肩,收紧核心,防止身体在行进过程中转动。

健身的最终目的不是追求社交媒体上的魔鬼身材,而是让身体成为你最可靠的伙伴。它会在你赶高铁的时候提供暴发力,在熬夜加班的时候支撑你的脊柱,甚至在危机时刻赋予你拯救他人的能力。从今天开始,为生活而练习。

本文来自微信公众号“精炼GymSquare”(ID:GymSquare),作者:Yan,36氪经授权发布。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com