除了考公,回县里还能做些什么?

方爱琼回到家乡,试图在城市化迅速的县城里,发明新的世界,新的生活。

为了弄清楚自己和家乡之间的不知所措,来自福建省云霄县的90后女孩方爱琼(以下是因为她的昵称“大爱”)做了一本以县城为重点的文章《城关阿志》,县城生活以实地调查的形式进行了丰富的调查实践。

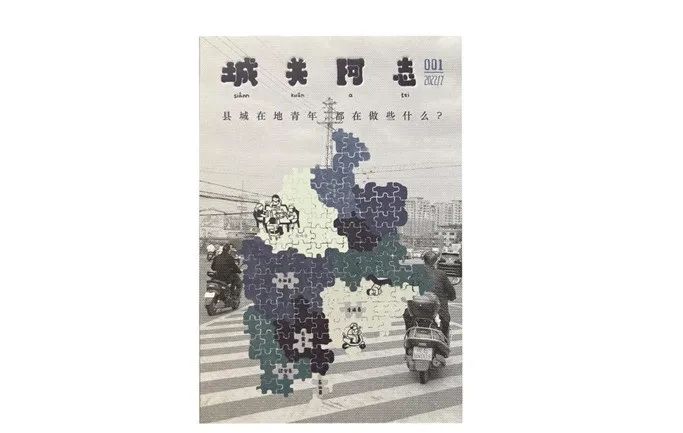

第一期《城关阿志》,让县里的年轻人自己讲讲县城生活。(图/受访者提供)

“城关”是一个县的政治文化中心;“阿志”有地方志的意思,也很像当地人的名字。“阿志”可以是任何一个县的年轻人。

第二阶段,大爱决定将实践转移到线下,从厦门逆行,驻扎在漳州,成为当地空间。"门口的muinn-khau”(“muinn-khau“是云霄方言中的“入口”发音)。“入口”是连接外界的地方。在闽南,入口可能是邻里交流的日常场所,也是与神灵对话的窗口。人们通常把供品放在这个位置,以迎接上帝。大爱把外国艺术家带到这里分享和活动,也让当地县的年轻人参与其中谈论自己、家乡和世界。

位于老居民楼的“入口”。(图/受访者提供)

与拥有话语权和资源的大城市相比,小地方总是处于边缘失语的状态,只能让中心从符号化、审美化的角度去构建别人的想象力。大爱觉得越是这样,就越需要。在小地方聊小地方”。

寻找缪斯在县城

“门”的位置相当隐蔽。我跟着大爱在小红书发布地址,来到漳州市北京路美食杂店门口,从旁边一米多宽的小路走进去,才看到“门”的象征。大爱在里面工作,时不时从贝壳窗帘里钻出来,兴奋地介绍一些书。我和一个陌生男孩拿着一本书在沙发上看,什么也没说。

一个背着相机和背包的年轻人走了进来,打破了僵硬的氛围。他的名字叫张灰,看起来很担心。张灰通常做一些数字艺术。这一次,他专门从上海来闽地寻找创作灵感。近几年来,“县里”成了一门显学,它不仅是宏观政策上大有作为的领域,也是文化创意从业者的“灵感缪斯”。

说到上海,张灰感叹很多纯天然的东西都变了,“到处都是网络名人打卡的地方”。他被闽南县奇怪的宗教民俗迷住了,大家都问:你有什么鬼故事吗?

他说他刚从漳浦县来,这是漳州最早的城市化县。张灰去漳浦是为了找一个叫东林的东北艺术家。东林是一个画画的流浪汉,住在漳浦北大街废墟的一栋楼里。据说他在那栋楼上画龙画虎,场面相当震撼。

很少有人参观,东林很会说话。张灰坐在共享电动车上,听着他说。渐渐地,他说的话变得越来越无关紧要。天渐渐黑了,张灰身上起了一阵鸡皮疙瘩,扭动了电动车的电门,准备说再见。临走时,东林给了他一些画。当我看到它时,所有的画都是隐士。

东林画的画都是隐士。(图/流畅 摄)

过去,北大街是漳浦城关最繁华的地区。大约八九年前,旧城改造轰轰烈烈,被划入拆迁板块。签字后,居民陆续搬出去,挖掘机开进去。当时听说这个地方很快就会成为全国各地怀旧老街和商业区的混合产品。

几年后,周围新建的建筑不断起伏。只有这个地区的建设突然停滞不前,留下了一半的建筑和居民留下的日用品。茂盛的植物和流浪动物很快成为这里的主人。漳浦县大规模旧城改造始于2010年左右,2014年房地产开发达到顶峰。接下来的几年,好像热情耗尽了,在这里被遗忘了。

2023年11月,十几个年轻人来到这里,包括当地人和其他地方的人。他们来参加一个讨论。县里城市化艺术活动。

组织这次活动的人都是大爱,大家聚在一起了解这个地方的故事。大爱还邀请了来自武汉的艺术家子杰,教你如何用刻板印刷绘画(即stencil,起源于街头涂鸦的创作方法)。

举办废墟活动。(图/受访者提供)

那天,一个曾经家在这片废墟上的年轻人雕刻了一个词:“把自己种回来”。最让我印象深刻的是一个女孩雕刻的词:“顺利”。

以前经常听到老人的叠音,现在年轻人很少再这么说了。送别人的时候,老人会拍拍你的肩膀说“顺利”,意思是“祝你一切平安”,听起来让人安心。

恋地情怀

大爱出生在云霄县云陵镇下港尾。小时候,大爱和所有小镇的年轻人一样,期待着有一天能飞出这里。初中毕业后,她去厦门上学,工作,定居下来。2013年开始画插画的时候,香港尾巴的生活细节从她的书里流了出来。

大爱画的插图,描写云霄中元节的习俗。(图/受访者提供)

大爱的家庭不好,但童年的记忆里有无限的宝藏。她总是想起上幼儿园时呆在外婆家的日子。夏天,一群表兄弟姐妹躺在红砖地上,铺着草席,吹着风扇。她喜欢和妈妈一起逛菜市场。记得第一次用手摸兔子的感觉很神奇。

小时候,她大部分时间都住在香港尾部的老房子里。那是一个破旧拥堵的老城区,新老房子混在一起,密集地聚在一起,所以邻里之间的关系非常亲密。当你来到小巷时,你经常可以看到坐在门口乘凉的妻子。

2019年,当她再次站在这片土地上时,旧城改造正在进行中。工地上的男孩跑过来和她聊天,问:“你家是哪一个?”她说:“就是我现在脚底的那一块。”

县城城市化进程中的一般图像。(图/受访者提供)

如今,土地正在被改造成商住套房和一个叫“闽南水乡”的商业中心。拆迁是逐步进行的,每次回到县城,都会有新的变化。

插画的创作似乎再也无法满足她对这个地区的求知欲。闽南本土文化到底是什么?作为一个县人,她也想知道县县发生了什么。他们的生活,最能代表县里,她要让县里的当地人自己说话。

从2021年开始,大爱有计划地列出了她想采访的人:县里体制内的年轻人,回国创业的人,当地有想法的年轻人...每次采访都要跑几次,直到彼此熟悉,才能真正开始采访。

起初,她会问:“拆迁对你意味着什么?”这么大的问题。但是后来她发现很多人不想要这些问题,也没有想过自己的家乡是什么。

县城里,很多年轻人都在体制内工作,也有少数人回家创业。县城里无所事事的慢节奏,会“慢慢地把人同化”。长久以来,这个地方的人情和野生状态形成了它独特的街头生活。这也意味着当地文化的传统很难接受新事物。

采访中大爱拍摄的照片。(图/受访者提供)

但是这个县确实在流动。离开县城留学的年轻人进入了现代世界。当他们回来时,他们要么感到陌生,要么发现很难融入。因此,这个县总是面临着严重的人口流失问题。

她试图真实地展示县里年轻人的生活。但是有时候,当她把稿子发给受访者的时候,他们会想修改那些“不好”的部分,甚至推翻之前犀利的表情,变成“一切都很好”。最后,大爱只能耐心地解释。她不想让每个人都开心。

正如她觉得自己虽然恋爱了,但也会讨厌这里。她说自己做本地空间,并不代表不能讨论本地的困境。如果不喜欢做本地文化,就不允许别人说它不好的“地方主义”。

在地种子

第一期《城关阿志》的受访者之一是漳浦Carbon空间的发起者之一。Carbon位于漳浦城关。由于工业风格的形状,这里也被送货员称为“黑楼”,当地的话更直白。

几年前,几个因为疫情无法返校的年轻人自然聚集在一起,思考起来。「县城到底能做些什么」的问题。

2021年11月,这群年轻人在Carbon酒吧二楼开始了第一次文化分享活动。在一个亲戚的支持下,这些活动不对外收费,所以每个人都可以自由参加。活动信息通常通过熟人传播。有时候,几个年轻人不得不自己寄钱。那一期的主题是“在Carbon旅行”,他们想讨论在被困的时候精神分离的概率。

Carbon在《城关阿志》中的采访。(图/受访者提供)

Carbon的创始人之一是1995年出生和哲学专业学习的“发条程”。他说他选择在这里做空间,首先是因为“这是我的家”,你不用去北上广做这样的交流。对于漳浦县的年轻人来说,真的是第一次在这样一个非营利空间里讨论公共话题。

接下来,Carbon的一系列活动远远超出了想象,尤其是在漳浦县,这是一个各种意义上的“小地方”。2022年2月,也许春节期间回国的年轻人越来越多,Carbon连续举办了三次活动。其中一项活动“艺术家战斗”邀请了zine《刺纸》的创始人陈逸飞分享他的创作实践经验。

陈逸飞出生于1996年,戴着眼镜,身材苗条,也是漳浦人。高中毕业后,他去中央美术学院学习版画。2019年,他和他的朋友们一起发起了。艺术小组“夹山改梁”。“夹山换梁”来源于河南的土话装修,意思是把两个房间打开,变成一个大房间。因此,“夹山换梁”是关于行动和联系的。

在这个特殊的时空里,一群年轻人聚集在漳浦的Carbon空间里,一起阅读陈逸飞从大城市带来的书籍。当离开的年轻人从外界回到家乡时,他们会有强烈的理解家乡的冲动。

2024年初,是Carbon的结束。有些人回学校完成博士论文,有些人出国留学。酒吧也因为投资者撤资而倒闭,依靠公共空间解体。

2023年11月,大爱决定将《城关阿志》的实践转移到线下,并从厦门退到漳州市城区,离县城更近。这个线下空间就是“入口”。

每天的“入口”活动。(图/受访者提供)

除了一个工作区,“门”的其他空间作为公共空间是开放的,有大爱从各个地方收集的信息,有福建本地探索的文献,有本地小册子,还有专门的女性主义书柜。里面的一个房间里有一张沙发床,白天是茶室,晚上是大爱的卧室。当她不在的时候,这是外国朋友的落脚点。

如果说大爱最初的插画和丙烯画创作相对个人化,那么《城关阿志》和《门口》的实践就越来越公开了。在过去的六个月里,大爱举办了近十场与“县”息息相关的活动。与Carbon空间相比,大爱的活动更贴近地面。家乡的人和事最终会串联在她的活动中,形成更丰富、更立体的在地探索。

活动海报在门口。(图/受访者提供)

平和县生产蜜柚。柚子在改革开放后开拓了当地市场。以柚子为切口,大爱邀请了植物文化研究团队“植南门市部”的河流分享;天空是枇杷之乡。她带着在广州做版画的艺术家和当地种枇杷的年轻人去天空堂门口画枇杷,聊枇杷的种植。县城的生活单调乏味。她邀请在贵州省黎平县做文化空间的朋友来谈论不同县城的文化和现状。如果一些外国人把新的想法带到这里,他们就会撞上新的概率。

日前,一场关于县城的“门口”讨论,来了许多以前不认识的县城青年,正如一个地方的生态重新建立起来,原本生活在这里的动物就会迁移回来。他们坐在这狭小的空间里,讲述着自己的成长过程,更多关于小地方的探索被激发出来。

大爱把参加活动的朋友拉到家里吃饭。(图/受访者提供)

「县里究竟需要我吗?」

对于伟大的爱情来说,与家乡的纽带几乎成了一个可疑的群体,其中有着强烈的身份认同,想靠近家乡却不得不离开。与此同时,家乡的一切都在以不可挽回的速度改变和消除。

大爱说,他在漳州市城区建了“门”,因为他太爱家了,但他不能长期住在天空县。一个多月前,大爱把一群人拖回天空搞活动,妈妈说得很难听——“一个女人不回家和丈夫增进感情。她每天在外面做什么?”她非常生气,现在没有和妈妈说话。

从小,妈妈就教育她学会做饭,为将来的婚姻做准备。她也很早就结婚生子了,以为自己“实现了目标”。但是当这一天到来的时候,她发现社会对女性的训练是永无止境的。现在,母亲已经成为监督她是否完成传统妻子、母亲甚至儿媳责任的人。

把工作室搬到漳州后,她住在双城,周末回厦门,周间回漳州。母亲不明白这一点。在她看来,我女儿有点无所事事。

大爱和她的《城关阿志》。(图/受访者提供)

在县城的当地实验伴随着强烈的不确定性,大爱时不时会消极悲观:我的家乡真的需要我做这样的事情吗?县城生活单调,觉得无聊的人会离开。在县城做当地文化是一厢情愿吗?

在这样的“文化沙漠”里,在当地的文化空间里几乎没有什么可以参考的经验。这是一条没有人走过的路,一切都要靠自己去探索。

除了漳浦的一个朋友的帮助,zine的策划、采访、写作、设计和印刷几乎都是由大爱自己完成的。前两期跌跌撞撞做了将近两年。搬到漳州后,她在当地找到了一份工作来支持她现在正在做的事情。

活动海报“门口”。 (图 / 受访者提供)

能 找不到观众也是个问题。一个多月前,她回到云霄举办的画枇杷活动,最后只有一个人报名了,还是特意从北京来的。幸运的是,最后几个朋友聚在一起,五六个人愉快地玩了这个活动。

有时候,她会用朋友陈逸飞的自我组织实践来鼓励自己:只要你把人联系起来,你在哪里就没那么重要了。因为做了《城关阿志》和《门口》,她逐渐认识了各地做文化空间的朋友,一个网络似乎慢慢组织起来了。

陈逸飞说:"无需凝视旧系统的道路,我们可以直接从自己身边尝试发明新的世界,新的生活."

本文来自微信微信官方账号“硬核读书会”(ID:hardcorereadingclub),作者:顺顺,编辑:陆一鸣,36氪经授权发布。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com