圆桌|《问世话海派》:见证当代海派40年

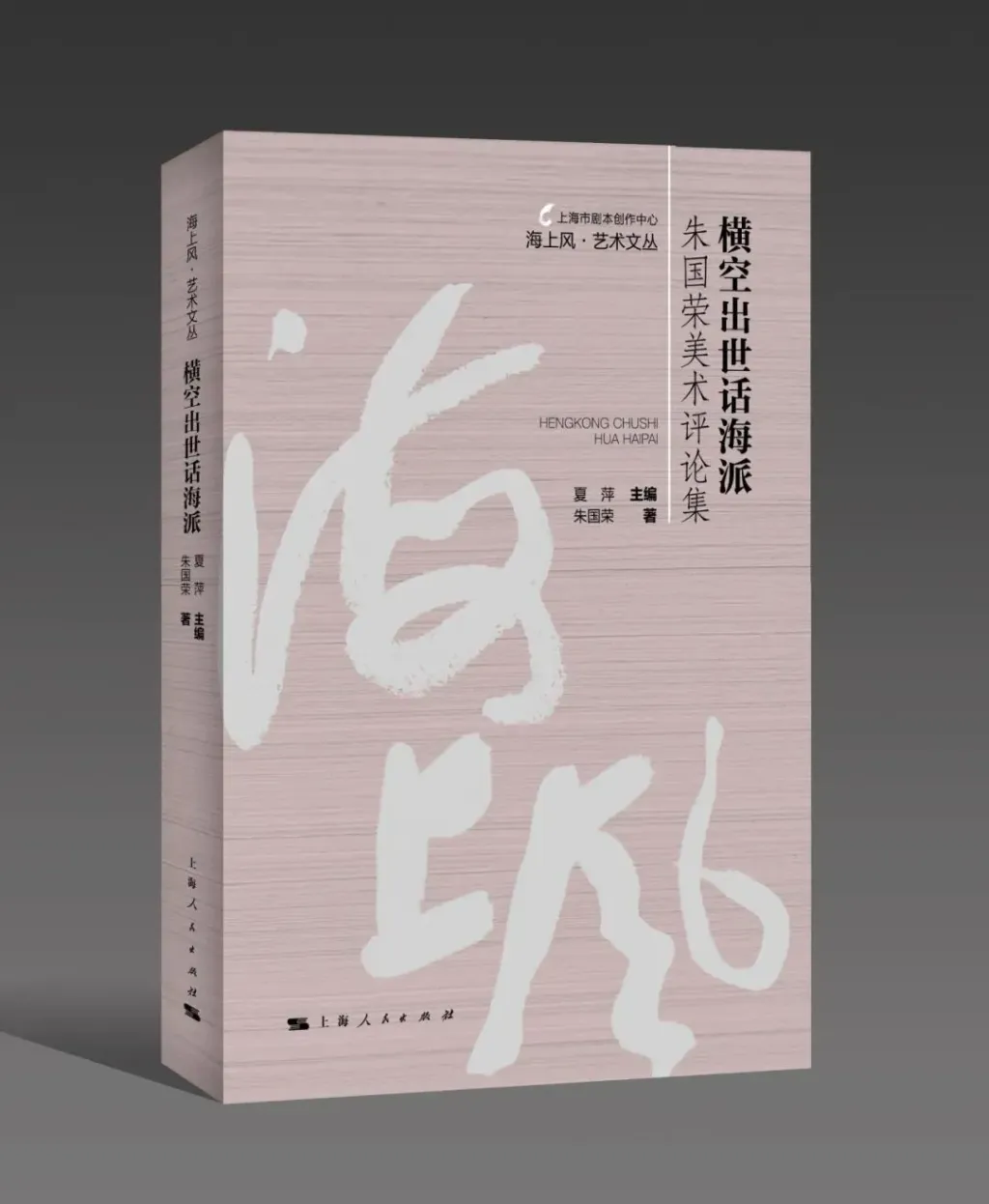

“海派”,一个诞生于时空经纬交织下的历史词汇,至今已有120多年的历史。经过巨大的时代波澜,海派的外延和内涵发生了变化。该报获悉,最近由上海人民出版社出版的《问世话海派-朱国荣美术评论集》。这本书的作者朱国荣是上海美术协会的顾问,著名的艺术评论家和策展人。他在上海美术协会工作了32年。评论集的时间跨度从20世纪80年代开始,汇集了作者几十年来对“海派”艺术的实践和思考。

近日,由上海市美术协会、上海市剧本创作中心、海派艺术馆主办的“问世话海派——朱国荣艺术评论集”新书研讨会在上海举行。与会学者和评论家围绕“大时代的潮流引领者”、“上海现代艺术史编辑”、“艺术家的朋友”、“艺术海洋的游客”四个话题在上海讨论。

朱国荣,位于浙江省嵊县。1947年12月出生于上海。一级艺术家,艺术史论家,画家。1976年毕业于上海师范大学艺术系,有大量艺术评论文集。

原中国文艺评论家协会副主席毛时安认为,朱国荣是上海艺术评论的标杆人物。他是一名艺术家。“他对上海不断变化的艺术历史有着宏观的把握和洞察力。我把他主编的《上海现代艺术史大系》放在家里最显眼的地方,经常拿起来看。与此同时,他还对艺术家个体进行了微观分析,包括大量的老中青三代艺术家。而且他的研究视野和胸怀都很宽广,包括西方人、东方人、传统人、老一辈人和刚刚崭露头角的人。他从来没有谈过资历,也从来没有偏袒过对方。他的艺术思想非常包容。总而言之,朱国荣是一位具有宏观视野、创造实践经验和组织才能的艺术评论家。”

中国美术家协会理事郑辛遥认为,除美术评论家外,朱国荣还是著名的艺术活动家和艺术策展人。目前上海的策展人制度不断与国际接轨,美展的思想性和主题性更强。朱老师在这方面有很多成功的例子。举例来说,《小人书,大智绘-贺友直诞辰百年纪念展》,以沉浸式的方式展示了贺老的艺术成就。再比如《回顾——张乐平先生生日110周年纪念特展》,也全面立体地向观众展示了这部漫画中每个人不同的艺术风格。这类展览的评价反馈非常好。

由朱国荣担任策展人的2022年“小人书大智绘-贺友直百年生日纪念展”海报

中华艺术宫(上海艺术馆)联合澎湃新闻,2022年由朱国荣担任策展人的“小人书大智绘-贺友直百年生日纪念展”,

上海市文联副主席、上海市民间艺术家协会主席李守白表示,朱老师给我印象最深的是用他的话激励和鼓励年轻艺术家。“这本《海派——朱国荣艺术评论集》中有一篇文章记录了我年轻时的艺术历程。朱老师态度善良,亲民。我一直认为朱国荣老师和作家巴金有些相似,他们都是“艺术善良”。对于那些刚刚起步,或在艺术领域有一定“成色”的艺术家来说,朱老师的鼓励无疑是非常重要的。将来,希望朱老师能多关注我们的民间艺术创作。”

上海大学国际公共艺术研究院院长、教授汪大伟表示,他是看这本《海派——朱国荣艺术评论集》的时候,尽量放慢速度。我熟悉这些人、这些事、这些作品。“评论集的第一部分清楚地理解了海派艺术的脉络。他记录了人们对“海派”概念的接受态度转变——从最初的“负面”到“不自信”,再到最后的“坚定”。”

《问世话海派——朱国荣美术评论集》

上海市艺术家协会顾问张培成表示,《问世话海派——朱国荣艺术评论集》依然延续了朱国荣脚踏实地、严谨的风格,注重史料的收集,思路通达。举例来说,收录了一篇《20世纪上海工作室教学形态研究》,从1912年的上海美专开始,让人读起来收获颇丰。还有一篇文章叫《舞蹈与艺术》。他从中国新石器时代的彩陶盆谈起了大型舞剧《丝路花雨》,从古希腊谈到了“现代舞蹈之母”邓肯。他视野开阔,令人印象深刻。

上海美术家协会驻会副主席、秘书长丁设说,《问世话海派——朱国荣艺术评论集》从海派历史整理、上海艺术整体生态观察、案例学术研究等方面,从点到面勾勒出改革开放以来,尤其是新时代以来对海派文化艺术发展的认可和反思,内容丰富,是海派艺术学术体系的呈现。

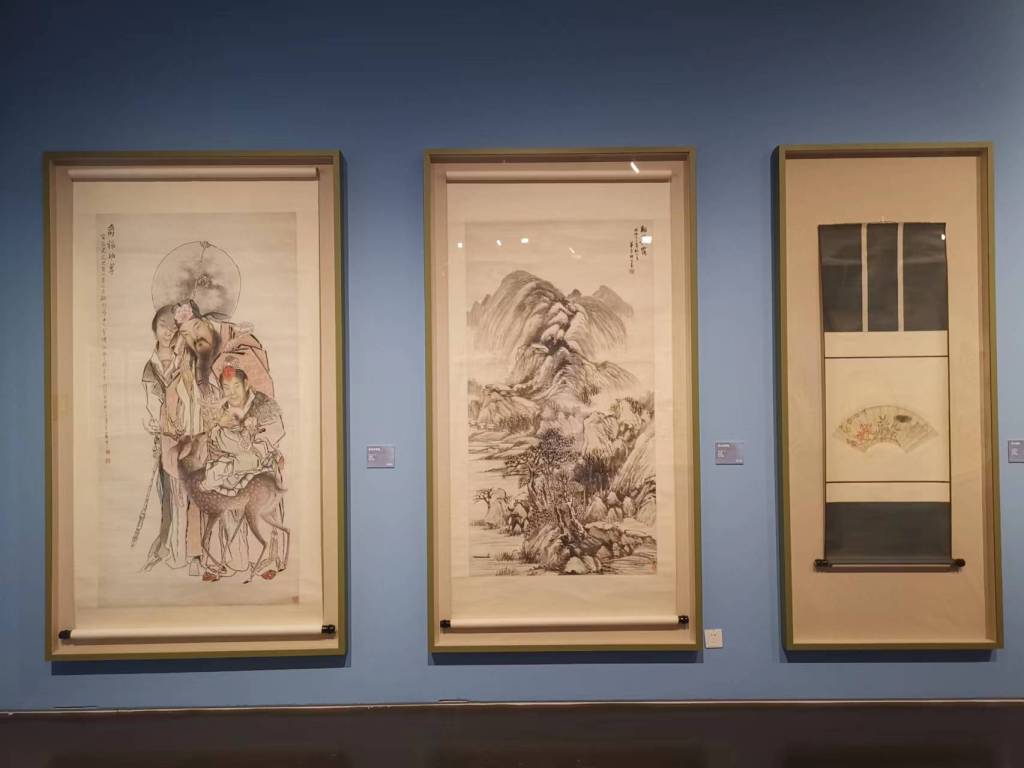

“历史星空——20世纪早期海派绘画研究展”在中华艺术宫举行。

艺术家周长江在座谈中 、来自美术界和文艺评论界的人,如黄阿忠、张海平、张安朴、李超、张立行、林明杰、顾村言、江梅、傅军、徐明松、胡建君、黄燕等,从不同角度阐述了这本书对海派艺术的意义。

老一辈艺术家张乐平、贺友直、顾炳鑫、李枫的家人张慰军、贺小珠、顾子易、李田等都讲述了与朱国荣的交往故事。

活动由上海美术家协会、上海剧本创作中心、上海海派艺术馆主办,上海艺术评论杂志协办。研讨会由上海美术协会副主席李磊主持,海派艺术馆执行馆馆长张建华致辞。

延伸阅读:

《问世话海派——朱国荣美术评论集》

文/朱国荣

去年秋天,在一次学术研讨会上,我得知上海艺术研究中心想给我发一个艺术评论集,我很开心。因为是自选集,所以这几年整理了40篇文章,从之前的两本个人文集中挑选了20篇,包括80年代和90年代的一篇,让它有了一些回顾的意思。

作为1981年的鲁迅和人类艺术,是我花一年多时间阅读鲁迅的小说、杂文、散文、信件和日记时发现的意想不到的收获。这个研究课题是我从鲁迅的艺术收藏、爱好和与年轻画家的信件对话中发现的。写完之后,在纪念鲁迅诞辰100周年的时候,我冒昧地把这篇文章投稿给了《艺术》杂志,但是没有消息。但是我相信这是一篇很好的文章,在国内外鲁迅的研究上都填补了空白。五年后,在鲁迅去世50周年之际,我稍微修改了一下这篇文章,然后提交给中国艺术研究院的《美术史论》杂志,很快就被选中发表了,并被中国人民大学的《造型艺术研究》和《中国美术报》转载。后来,由收入陈醉主编的《人体美与性文化》和别人选择的《人体美与大观》两篇文章集中在一起。《舞蹈与美术》应上海戏剧学院院刊《戏剧艺术》邀请于1994年出版。文章从舞蹈与美术在艺术发展史上的相互作用延伸到现代,诠释了艺术相互学习需要在精神层面上的飞跃与融合。这篇文章反映了我早期写作的情况。

记起2016年,由文联文学院举办的“海上谈艺录”写作交流会,让我又学会了一种新的写作方法。一对夫妇在分享他们的写作经历时说,在写作中总会找到一本好书来读,这对我来说是非常新鲜的,也很想尝试一下。尽管我在写完贺友直评《白描民间悲欢》之后再也没有写过书,但我想在写评论文章的时候也不妨找一本书来看看。近几年来,我看了马塞尔·普鲁斯特的《追寻逝去的时光》、米兰·昆德拉的《无法承受的生命之轻》、王小慧的《我的视觉日记》等。,虽然这些书和我想写的文章的内容完全不相上下,但这种写作体验也很有意思,让我受益匪浅。这种阅读看似不功利,但与休闲放松的阅读完全不同。因为一些期待,阅读往往会分散,一遍又一遍地进入,不经意间闪现出来。所以从本质上来说,这种阅读还是包含功利性的,只是一种隐性的、非直接的、可有可无的心理要求。真正受益的是思想的启发和文学的滋润。

前年年初,我接到了三个任务:第一,应《上海艺术评论》编辑部的邀请,我参加了“海派”艺术专题的笔试,并担任主持人;第二,受中国艺术宫(上海艺术馆)委托,我们策划了一个近代艺术展览,体现了上海100多年来“海派”艺术的发展;第三,接受上海美术协会在全国艺术峰会论坛作为上海主题艺术创作的演讲。因为这三个任务都与“海派”艺术有关,所以我们把它们放在一起考虑,集中一段时间对“海派”进行了深入的研究。文章《问世话“海派”——“海派”在过去一个半世纪的发展和变化研究》就是在这个背景下完成的,也是我把它作为这本艺术评论书名的由来。

“海派”是上海的一个城市。它在成长过程中经历了许多坎坷和辉煌,现在已经成为上海“红色文化、海派文化和江南文化”不可或缺的一部分。“海派”绘画今天更加充满活力,延续了上海的人文精神。在这个评论集中,我从主题的建立、文章的选择、栏目的设置等方面有目的地照顾到“海派”。

退休后,我有时间实现周游世界的梦想。十多年来,近70个国家足迹遍布亚、欧、美、澳、非,浏览不同的城市魅力,感受不同的文化魅力。欣赏城市中的艺术,寻找历史上艺术的痕迹,往往会产生一种寻找拼图中缺失的一块,将周围环境连接起来的快感。《城市艺术谈话》栏目中收集的20篇随记,就是以一城一题的方式谈论艺术对城市文化的意义。从一个方面,或者从一个小角度去思考和讨论,是一种充满情感的城市情怀。

当这本书是付梓的时候,我真诚地感谢上海艺术研究中心的夏萍主任和沈捷副主任邀请我编辑这本艺术评论集《问世话海派》作为《海风艺术系列》中的一本书。我也非常感谢中国美术家协会名誉主席、中央文史馆副馆长、著名艺术家冯远老师在一年中最忙碌的春节前夕为我作序,也感谢上海剧本创作中心编辑杜竹敏的辛勤工作。

2024年8月

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com