民国报业旧事凝结在胡同里。

读到杨早的新《五道庙与海滩》,某根神经被扎了一下,一种麻麻的记忆被唤醒。铁树斜街,樱桃斜街,好熟悉的名字,它们居然还在。20 很多年前,我在虎坊桥南工作的报社,每天中午去报社开选题会,分配了写作和约稿任务,下午六七点收稿,期间有很多时间可以浪费。我总是钻出这两条斜街,去琉璃厂,去杨梅竹斜街,去大栅栏,去陕西巷...当时我不知道铁树斜街和樱桃斜街形成的角落有五座寺庙,但我见过一座破旧的寺庙,但我从来没有进去过。

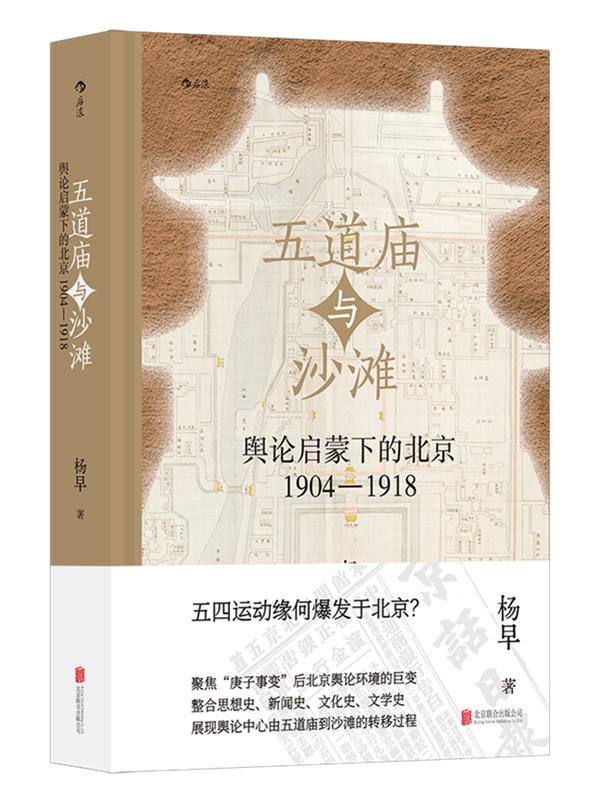

“五道庙与海滩:北京舆论启蒙:1904 — 1918》,杨 早 接着,北京联合出版公司 2025 年出版

就这样,我每天都在虎坊桥、琉璃厂、大栅栏、宣武门南、菜市口之间徘徊,没有目的。我只是喜欢巷子里的街头氛围和旧时光留下的线索,看看有什么故居、俱乐部、原址、书店、寺庙和大杂院。可惜当时没有相机,手机也不够智能,没有任何图像资料。现在回想起来很可惜。

短短 20 多年来,这条大巷子一直在沧桑。虎坊桥和菜市口之间的路南巷子,也就是民国时期会所最集中的区域,被拆除,取而代之的是全新的社区和写字楼,只留下虎坊桥西南角的湖广会馆、红门灰墙和单影。宣武门和菜市口之间的路东,商业区、房地产、政府大楼一点一点吞噬着巷子,已经到达琉璃厂西街西口。

多年后,在阅读了民国历史、报业历史、书业历史、会所历史、梨园历史之后,我突然意识到我经常逃跑的巷子在中国近代史上的独特地位和意义。可惜当时报社已经搬出去了,我搬到了没有巷子可钻的海淀。

我更关心琉璃厂的书业史,看了很多关于作品的作品,尤其是琉璃厂通学斋主人孙殿起的《琉璃厂小志》和《贩书偶记》。还有周肇祥的《琉璃厂杂记》、《琉璃厂史话》王冶秋、在杨早的《城史记》中,韦力的《四库全书寻踪记》等,还有一篇关于《四库全书》编纂对琉璃厂繁荣的影响。

毫无疑问,乾隆年间编纂《四库全书》是琉璃厂成为北京文化中心的主要原因。在这个国家项目中,除了各地政府征集书籍,鼓励藏书人捐书外,四库主要从琉璃厂购买基本书籍,以至于四库大臣每天早上都会入院,并设置厨师供茶。下午归寓,各以所校阅读某书应考某典,详细列出书目,到琉璃厂书肆访。就是时江浙书贾,奔下”。全国各地的书商涌入琉璃厂,都希望能够趁机分一杯羹。很多四库大臣干脆把家安置在琉璃厂,《四库全书》总编纪昀住在虎坊桥,纪晓岚故居“读微草堂”现在在虎坊桥路口东;副总编王际华和陈兆仑也住在大外廊营的胡同里,就在铁树胡同中间向东。

琉璃厂不仅造就了书业的繁荣,也带动了园林、妓院、万文等文化娱乐消费的繁荣。此外,当时宣南地区还有 500 多个会所,来京的士人、文人都聚集在这里,形成了“宣南士子文化”的生态。因此,在清末报业兴起的时候,琉璃厂区域也成为了大家的首选,报业的核心,高峰时段 100 几个报纸馆(编辑报纸的地方),几十个报纸室(印刷报纸的工厂)。

我们可以想象清末琉璃厂和宣南的各种生活,不可避免地会让人感到兴奋:熙熙攘攘的小巷,书店、俱乐部、剧院、妓院...文人、学者、账房、伙计、司机、脚夫、丈夫、卦夫、妓女、老板、金融家、外国人...喊叫、喊叫、制造噪音、吸引顾客、骡子、鸽子和蟋蟀...

杨早的《五道庙与海滩》关注了北京舆论的生态,描绘了这一市场面貌。 1904 年到 1918 近年来,北京报业兴衰和启蒙运动探索了一个非常重要的问题:为什么新文化运动出现在北京,而不是更“现代”的上海?

这涉及到清末北京和上海不同的舆论环境和启蒙行动。理论上讲,上海发达的舆论环境和启蒙行动应该能够快速普遍地进入中低层社会,但结果恰恰相反。以《京话日报》为代表的清末下层社会启蒙最成功的例子出现在北京。

虽然南方启蒙者宣称旨在启蒙广大民众,但在实际操作中基本上悬置了下层社会,都是自上而下的传播模式。无论是康有为、梁启超的《万国公报》,还是《中国白话报》、《宁波白话报》等。,以启蒙为己任,甚至《亚细亚报》、《公言报》、《晨报》、《京报》等南方知识分子进入北京办事处的报纸,甚至《新青年》、《每周评论》、《新潮》等。,这些都是对上流社会和文化精英的启蒙和影响。

由启蒙知识分子彭翼仲创立的《京话日报》 1904 年 8 月 16 日,1906 年 9 月 28 日被迫停刊,共 753 每期四版,第二年改为六版。它不仅是一份白话报,还激发了各种启蒙方式,如报纸、阅读报纸、演讲研究所和改良剧,成为新文化运动的主要启蒙方式,构建了一个启蒙系统。有一段时间,《京话日报》“流传北方各省,大为风气。东及奉、黑、西及陕、甘,凡言维新爱国者都响应传播,而在《京话日报》中,所有的商人都有自己的书,虽然妇孺皆知有彭先生,但却成为北京第一家发行过万份的报纸。

从庚子事变到五四运动前夕,北京的舆论环境经历了三次重大变化:首次由彭翼仲、杭辛斋领导的启蒙知识分子创办了《启蒙画报》、《京话日报》、《中华报》,并结合阅读报纸、报纸、改进戏曲等一系列启蒙方式,初步形成了以下社会启蒙为特色的北京舆论环境。

第二次,清朝入民时,大量新知识分子北进北京。随着大量新的舆论机构的出现,这一变化代表了北京热衷于下层启蒙的舆论传统被精英舆论方式所取代。清末启蒙运动致力的上下层沟通再次被废除,北京回归了阶级界限分明的生活方式。舆论界的想象读者也从普通人调到了工商学生。

第三次是新文化兴起的早期阶段。北京舆论界在支持和反对这项运动的争论中进行了分裂和重组,大致形成了以保守态度支持道德和文化的旧舆论和新舆论,倡导新文化和新思想。然而,即使在同一个阵营中,具体报纸的政治信仰和文化立场也可能有不同的取向。

清末中国的社会价值体系,还是政治文化一体化的结构。谈到现代、市民社会、公共领域,首先想到的是上海,但是在中国传统的价值体系中,北京仍然是当仁不让的中心。在士绅社会崩溃,中央政府无法控制地方的情况下,当时政府基本上已经将构建中低层社会意识形态的权力转移给了民间启蒙力量,中央政府主要维护上层文化的话语权。而且新文化运动的目的也不在于启蒙中低层,而在于“推广白话”、改造通俗文化取代上层文化,本质上是从思想和文化层面向政治和舆论转移,从而成为与传统上层文化竞争的文化势力。

与京沪的舆论环境相比,上海开放性高,包容性强。但《申报》、《新闻报》、《时报》等上海主流报刊主要服务于工商行业,对思想文化推广不感兴趣;新文化粉丝在上海创刊发言,只能实现新知识分子的内部交流和互动,但很难直接与传统上流社会文化对话,也很难引起公众的关注,产生全国性的影响。

虽然新文化的起源在上海,但它的发展和壮大是在北京完成的。以《京话日报》、《群强报》等为代表的多年白话启蒙,唤起和激励了大家焦虑朦胧的国家观念。还有北京大学这样的名校,比如《新青年》《每周评论》《新潮》在精英和学生群体中诞生,所以新文化运动在北京的出现是不可避免的。

有一天,我和杨早约在五道庙集合。我们沿着樱桃斜街东北走,经过宣南书店,走进曾经繁华的梨园公会,与铁树斜街交叉后折返。我们看到它是成立的。 1907 年京城第一家女浴室——润身女浴室,现在是一家快捷酒店。回到五道庙往西穿过前孙公园巷子,在铁鸟巷子里停下来看巷子牌,没有看到报房的表现。乾隆年间,聚兴报房在这里开业,每天派人到内阁抄写谕旨、奏章,印成《京报》临街销售。聚兴报房见证了近代报刊从手抄到雕版印刷的转型。

京城第一家女浴室

民国时期,宣南有很多报纸馆,铁鸟巷逐渐形成了“报房街”。除了最大的聚兴,还有十多个报房,如聚升、公兴、洪兴等。当时大部分报纸都是从铁鸟巷的报纸房间印刷出来的,送到隔壁巷子南柳巷的永兴庵。这是一个报业市场,每天早上都有数百个报纸贩子聚集在一起,大喊大叫。

100 多年过去了,这个巷子群很难找到报告馆的原址。整个琉璃厂和宣南似乎只有魏染胡同。 30 号码“京报馆”原址,可见证民国报业的繁荣,邵飘萍和他的《京报》,是中国近代报业史上的旗手和标杆。另一位重要的民国报纸,《社会日报》和《公言报》的创始人林白水,他的故居旧址在棉花头条。 1 号码,在城市拆建过程中向北平移。 270 大米重建,现址为棉花巷 2 号。原址“香椿书院”展示了宣南民国报业地图,上面密集的报业地址,就像电路板上的焊点,凝结在每一条消失的、不消失的小巷上。

京报馆原址

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com