吴国钦教授:关汉卿不是士大夫,他靠近的是市民的兴趣而不是文人的风格。

4 月 11 日,由中山大学中国语言文学系主办、广东高等教育出版社协办的世界读书日——“今天怎么读关汉卿”主题报告和新编关汉卿全集校注新书发布会在中山大学中文堂举行。

中山大学教授吴国钦经过多年的修订,完成了《新编关汉卿全集校注》。 1988 年版《关汉卿全集》校注本全新升级。

这本书包含了关汉卿的现有 18 杂剧和散曲,补充 3 一部杂剧残曲,1 这是关汉卿研究领域的杰作,内容详细,考据严谨,附录关汉卿的生活和评论资料。此外,吴国钦先生为新书编写了长序,系统梳理了关剧的研究脉络,融合了严谨的学术态度和强烈的人文关怀。

“读关汉卿不仅仅是为了读历史,更是为了读人性。”吴国钦说,关汉卿作为表达自己、体现社会的窗口,作品中的底层女性形象和市民意识,不仅是元朝社会的缩影,也是对人性尊严的永恒追问。

今天,我们应该如何阅读关汉卿?为什么到目前为止还没有形成专门的“关学”?从事戏曲研究应该具备哪些素养、方法和行为?吴国钦教授接受了羊城晚报记者的独家采访——

重新审视关汉卿的每一部戏。

羊城晚报:你在这里 1988 2008年出版《关汉卿全集》校注本,时隔30多年出版新编全集,有什么机会?

吴国钦:这要从 1980 从2008年开始,王起(王季思)带领苏环中、黄天邈和我的三位年轻老师出版了《元杂剧选注》,1985年。 2008年,《中国戏曲选择(上、中、下)》再次出版。在这两部作品中,我负责写关汉卿的剧,这为我以后写《关汉卿全集》的校注打下了基础。

从 1988 年份到现在已经过去了 30 多年来,如果你翻看《关汉卿全集》的校注,你会发现一些不足。最突出的例子是《玉镜台》。过去,包括我在内的一些学者认为这是一个美化“老夫少妻”的故事,但实际上并不可取。

剧中的男主角温邈是晋代名将,几次平定叛乱,42。 年纪大了就去世了,他和刘倩英的婚姻不是那种“八十老人十八妻”的婚姻。如果把故事讲到今天,你会发现关汉卿描述的是一种反对“夫妻关系”的新型夫妻关系,这是市民意识的体现。

时过境迁,我们的思想观念也随之改变,应该让读者看到符合当下思想的关汉卿剧,重新审视他的每一部剧。

2023 年初,考虑到广东高等教育出版社, 30 多年来,学术界没有新的便于读者使用的校注,所以我决定重新安排。我写了关汉卿每一部内容的指南,重新审核了注释和校勘,成为今天的《关汉卿新全集校注》。

羊城晚报:这次新编校注关汉卿全集,有何甘苦?

吴国钦:校注古书是一件令人愉快和担忧的事情。有时候为了一个词或者一个故事,首先要从《词源》中查看,然后查看《中文词典》。如果找不到,可以去图书馆翻《大汉与词典》。

如果你这么努力,你可能得不到任何东西。比如在《裴度还带》这部剧里,“贾氏为父屠龙孝”这句话找不到出处。后来看到王学奇诸先生的笔记本没有注出来,心里有点安慰,好像觉得“英雄所见略同”。当然,有时候找到一个难得的词的解释后,我突然变得清晰起来。所以校注过程是一半的艰辛。

羊城晚报:比较 1988 2008年版本,《新编关汉卿全集校注》增加了三部杂剧残曲和一套残曲。这些补充是学术界的新发现吗?你考虑了什么?

吴国钦:两个版本的关汉卿全集都附有《中国百科全书》 · 在中国文学卷的“关汉卿”内容中,列举了 63 各种关剧的存在和版本,包括这次新增的几首残歌。之前只列出了名字,因为有些残歌只有几句话,没有太多的乐趣和故事,所以没有收录。

当古籍继承的版本不完整,记载不同时,应该包含哪些作品,如何包含,这是学术界普遍存在的问题。目前学术界的一致意见是,我们宁愿收错,也不愿收错。首先,我们应该记录关汉卿的作品和关汉卿的史料,供后人辨别和研究。

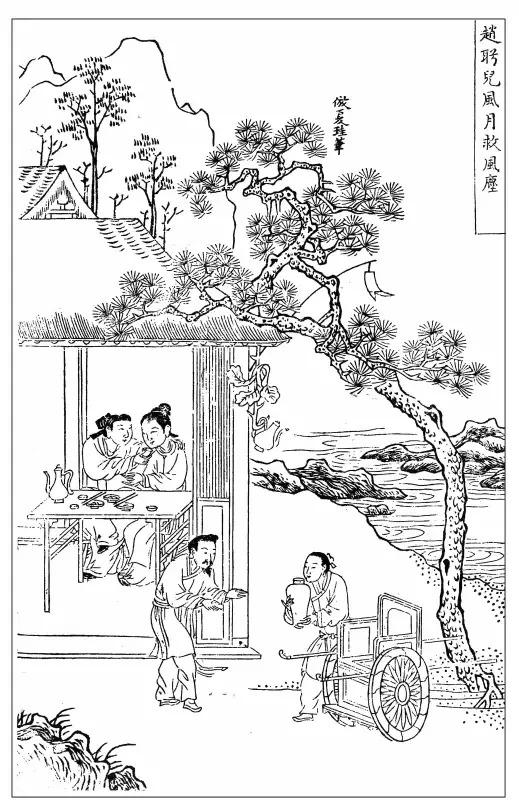

《羊城晚报》:关汉卿最著名的杂剧《感天动地的窦娥冤》在两个版本的全集中都是以臧晋叔叔的《元曲选》为基础的。基本选择的依据是什么?

吴国钦:该剧现有版本主要包括明代陈与郊编,万历十六年 ( 1588)龙峰徐氏出版了《古代名家杂剧》,明代孟称舜出版了《古今名剧合选》 · 《江集》和《元曲选》是明朝臧晋叔叔编的。臧晋叔叔参考了各种藏本进行加工校订,所以在汉卿剧的各种版本中,臧本是最好的。

“红学”就像海洋,关剧就像瀑布

羊城晚报:今天,我们应该如何重新认识关汉卿及其戏剧?

吴国钦:关汉卿自嘲为“江湖浪子”,这是他与屈原、司马迁、陶渊明、李白、杜甫等上一代作家不同的性格。他不是封建士,不接近文人的风格,而是倾向于市民的兴趣。

元朝前期约 40 2008年没有举办科举考试,关汉卿失去了科举的“梯子”,不得不沦落到勾栏瓦舍,为优秀写唱本和杂剧。他一生都在写作。 60 各式各样的杂剧,但是元杂剧中司空见惯的神仙道化剧、山林隐逸剧是他从来没有接触过的,因为他对虚幻的世界不感兴趣。

无论是《窦娥冤》还是《蝴蝶梦》,他的公案戏都是通过人物的遭遇揭示不幸根源,表达市民阶层“法平等”的观念,尤其是对女性命运的关注和怜悯,这是唯一存在的。 18 在部关剧中,旦本已经占了。 12 本来,《窦娥冤》的窦娥,《拯救尘埃》的赵盼儿,《蝴蝶梦》的王婆,《五侯宴》的王嫂等等,都是下层社会的女性。

关汉卿特别关注底层人民,描写了许多眼睛向下、体现现实的杰出作品,为弱者击败强者、公理击败强权鼓和呼唤,实际上开辟了元明清市民文学的先河。

羊城晚报:上个世纪夏衍 50 年底提出“关学”,与西方莎士比亚的“莎学”进行对比。现在 60 多年过去了,这个学问似乎还没有形成?

吴国钦:1958 2008年,当时的世界和平理事会决定将关汉卿列为“世界文化名人”,中国掀起了纪念关汉卿的戏剧创作。 700 纪念日的热潮。很多学者指出,国外有“莎学”,中国应该有自己的“关学”,但“关学”还没有形成。归根结底,有几个方面:

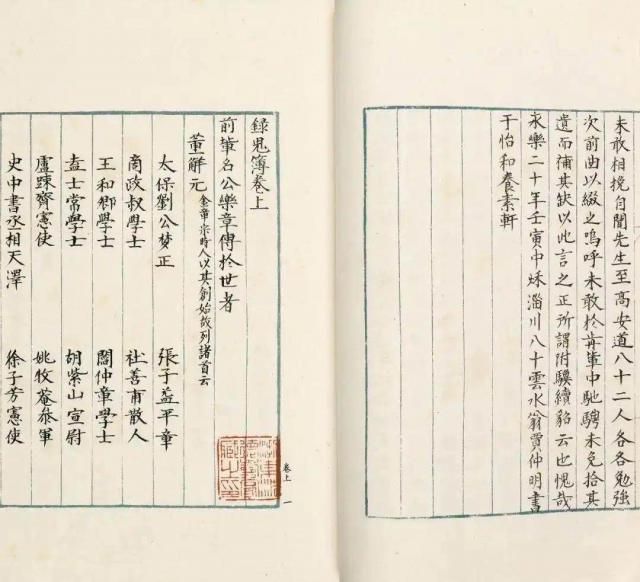

第一,关汉卿自己的人生史料很少,《录鬼簿》只有 11 文字记载——“大多数人,号已斋,太医院尹”,最后四个字到底是“太医院尹”还是“太医院户”,至今还没有定论。

其次,关汉卿的作品直白而强烈,不像《红楼梦》那样历史悠久,充满了“迷宫式”的内容和人物,可以让人探索深挖,甚至钻牛角尖,从而形成一门专门的“红学”知识。

我曾经做过一个描述,“红学”就像一片海洋,浩瀚而深邃,难以捉摸;关剧就像“飞下3000英尺”的瀑布,壮观、震撼、奔泻,没有神秘的内容和人物。

羊城晚报:从《中国戏曲史漫话》到《新关汉卿全集校注》,你都注重内容的创新和通俗易懂。这和你坚守三尺讲台多年有关吗?

吴国钦:经过几十年的中大中文系教学,我发现许多学生在阅读剧本之初就会产生抵触情绪,无法阅读。

关汉卿的杂剧普遍展现了宋元时期的许多习俗,如婚礼礼仪、节日、衣食住行等。,但也给读者带来了一定的阅读挑战。比如元杂剧中的角色产业不同于传统的生活和丑陋,把“生活”称为“末日”,还有“老人”、“孩子”等杂七杂八的事情。

因此,在重新安排之初,我将《新关汉卿全集校注》的阅读目标定为本科生、研究生、教师等高校师生。希望达到一定阅读门槛的读者能够对关汉卿及其剧作有更深入、更直接的了解,全身心地投入到经典文化的研究中。

不要局限于浅薄的快餐文化。

羊城晚报:你最初是如何走上戏曲研究的道路的?

吴国钦:我是汕头人,住在福平路的尽头,离大观园剧院只有五分钟的路程。大观园剧院建于 1929 2008年是汕头开埠后建成的第一个剧院,可以容纳观众座位。 1400 一个。我曾经在大观园门口铺了一张报纸,用竹签卖给来看戏的人。

因为家里经济拮据,父母虽然是粉丝,但是看剧没多少钱。幸运的是,我的家离中山公园很近,大同游乐园经常在那里表演。每天下午,每个人都可以在每场戏的最后半个小时随意进出,孩子们会在那个时候蜂拥而至。这是一个难得的机会,不用花钱就可以看戏。

得益于此,我看了很多剧,主要是潮剧,还有很多其他地方的剧,比如广东汉剧、福建梨园剧、福建游戏、海陆丰正字剧、白字剧等等。

之后,我走上了戏曲研究的道路,主要是因为我的个人兴趣和导师王起先生的指导。高中的时候,我在报纸上知道中山大学有一个王起先生和一个王季思先生,他很有名。来到中国大学后,我意识到他们是同一个人。我很高兴知道学校里有这么著名的戏曲专家,我越来越崇拜王先生。

羊城晚报:你能和王起老师谈谈吗?

吴国钦:我从 1961 1965年开始跟随王起先生攻读研究生, 毕业后留在学校教书。王起老师对我影响很大。他不仅引导和推动我走上了戏曲探索的道路,而且他的生活态度和工作态度也是我学习的榜样。

有一次我去看王老师,发现他在大热天戴着口罩。我问老师是不是感冒了,他说没有。原来,他当时正在审查《全元戏曲》的手稿。因为口水流失,他经常不自觉地往下流,害怕弄湿手稿,拒绝停止工作。他不得不戴着口罩,坚持校对手稿,每隔一个小时换一次口罩。他当时已经 80 多岁了,还这样坚持工作,努力工作,这一幕至今仍深深地印在我的脑海里,记忆犹新。

在最后的日子里,他仍然坚持在病床上写诗。他先在脑海里构思,然后让孩子用耳朵靠近嘴巴,听清每一个字,然后写下来,一首七言绝句。 28 单词,要花一个多小时才能完成。这样才能真正活到老,学到老。

羊城晚报:你退休后没有停止学习,2015年 2018年与林淳钧老师编写了《潮剧史》。 2008年出版了《古代戏曲与潮剧论集》,现在出版了新作。如此热情而执著的动力从何而来?

吴国钦:我认为最重要的是对戏曲研究感兴趣,要充满热情,在此基础上要多看戏,多读书,多摘录。

在几十年的戏曲研究中,我的经验是,研究一定要“创新”,我一直在鼓励一些研究型学生“创新”。在这一点上,我认为每个人在做学术研究的时候,往往都可以先开风气,而对于普通人来说,学术研究就是填空,这是我一直以来的学术理念。

我很欣赏莫泊桑关于“大狗小狗”的说法。他曾经说过:“自从契科夫把小说写得这么精致,就不容易超越他。然而,世界上有大狗和小狗,小狗不应该因为大狗的存在而感到羞耻。不管大狗小狗应该叫什么,都要用上帝给他们的喉咙叫好。”我觉得他说的很对,“小狗”也能发出自己的声音。

羊城晚报:你将来还有什么样的创作计划?

吴国钦:我现在是" 80 之后,因为身体和精神状态不好,目前没有大的写作计划。平日喝茶看书,偶尔写一些随笔。前不久写了一篇《为什么王国维说元杂剧是一代人的绝作》,发表在《羊城晚报》上。

《羊城晚报》:谢谢吴老师,我注意到你桌子旁边的篮子上还有一份《羊城晚报》。

吴国钦:本科的时候家境贫寒。虽然拿到了伙食费、生活费等助学金,但只够用于剪发、买牙膏、牙刷等基础生活用品。后来我试着写文章,投稿给《羊城晚报》。没想到被选中了,突然得到了。 6 元稿酬。那时候只有一个月的生活费补贴 3 元,所以我很“阔气”地买了人生第一支笔,一支比较像样的永生金笔。

羊城晚报:每年 4 月 23 日本的“世界读书日”即将到来,对于正在读书、做学习的年轻人,你会给他们什么样的阅读建议?

吴国钦:不要局限于浅薄的快餐文化,多读经典,读古今中外许多不朽的经典,是人生的一大乐事。经典的蜡烛照在生活上,让人更加完美;读书提升生活,让人忘记自己的耻辱;读书开阔视野,不再无所事事;读书让人变得富有。你羡慕金屋吗?

文、视频|记者 梁善茵 见习生 胡思婷

图|提供广东高等教育出版社

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com