离职四年,千字百元,一位自由译者的焦虑和无法跳出的“舒适区”

2024年6月底,徐芳园成为一名全职自由译者,摆脱了工作的“痛苦”,接受了自由的“焦虑”。

她住在上海郊区,一个月不到2000元,租了一个30平米左右的一居室。离黄浦江也很近,离繁华的外滩30多公里。

2016年成为兼职翻译,2020年成为全职自由翻译。8年来,徐芳园先后翻译了10多本书,其中5本已经出版,第6本即将出版。

小众是她翻译作品的特点。在豆瓣阅读的页面上,只有363人标记了她翻译的《客居家乡》,只有41人评分了《抵抗的艺术》。

挣钱少也是摆在我们面前的现实。有人问徐芳园如何成为一名翻译。她先劝阻对方,80元一千字,有经验的可能贵20元,这是自由的代价。

已经出版的徐芳园书籍 本文均是 被访者 供图

文学翻译如何养活自己?徐芳园算过账。按照每千字80-100元的稿费标准,她需要每天翻译4000字,每个月工作20天,才能保持与工作持平的收入。现实中,她很难做到。

近两年来,“辞职跑道”这个话题出现在社交平台上:离开职场,按照自己的意愿重启人生。根据互联网思维,徐芳园本可以为自己创造一个个人IP。:通过翻译副业,月薪很容易超过1万元。一张桌子和一台电脑比在办公室工作好,然后附上另一个销售链接。但她不能这样做。

对于徐芳园来说,离开职场是她在无数次与内向的自己抗争后积极选择,而文学翻译则是她认为自己可以获得的特长。

主动选择背后也有焦虑。在她看来,所谓的自由只是从一种约束到另一种约束。“没有书的时候,焦虑怎么收到下一本书?当你有书的时候,焦虑是无法翻译的。”

不要让自己闲着,从兼职翻译开始

上海闵浦二桥地铁开通时,会逐渐减速,就像是在减缓乘客的生活节奏一样。徐芳园的生活半径就是穿越黄浦江向南和奉贤西渡。

闵浦二桥 新民晚报 图

小区东侧是西渡小公园。午饭后,老人们一个接一个地坐在树上,唱歌下棋,或者简单地发呆,直到太阳落山。西边的西渡口,闵行和奉贤之间的轮渡。

徐芳园很少出门。翻译需要集中精力。当窗外的天空完全黑暗时,她坐在墙上的书桌上,打开电脑,戴上降噪耳机,听着白色的噪音,手机屏幕向下。

她把原著一章的内容粘贴到文档中,按段落在英语上方写中文,翻译一段,校对修改,删除英语,然后反复翻译下一段,直到整个文档从全英文变成全中文,然后打开新的文档,翻译新的章节。

翻译一本文学作品基本上是半年开始的,不同于写作。译者需要跟上作者的意愿,继续专注,就像长跑停不下来一样。如果他们离开几天,下一个翻译过程只会越来越想放弃。

“会从事翻译工作的人,基本上从小就喜欢看书或者翻译文学。我想成为一名作家,但后来我什么也没写。既然我学了英语,翻译文学作品至少和这个有关。”徐芳园说。

很多图书编辑默认翻译是“兼职”。纸质书不断上涨,能分配给翻译的“涨幅”很小。1000字也是近几年才上涨的市场。

每年还是有很多人——女性,大部分大学生——参加各种文学翻译比赛,这得益于纸质书崇拜的长尾效应,而不是翻译。

徐芳园的译者身份,也是从兼职开始的。

2013年,她大学毕业于英语专业,当老师,做外贸,进入外企是当时的主流。那年早春,她考研失败,再次冲进招聘市场,没有什么好的学校招聘岗位。

徐芳园在艺术培训机构时,充当素描课的模特儿。

通过社会招聘,徐芳园作为助理进入了北京一家由两位法国艺术家开设的艺术教育培训机构,这是她当时唯一能在大城市找到的工作。在两位老板和一群老师之间,只有她是非教学的正式员工,她安排了行政、宣传等杂七杂八的工作。刚入职,月薪4000元。起初,北京的月平均工资是5793元。

徐芳园不喜欢社交,需要在教学培训机构频繁与学生和家长打交道,孩子的噪音也让她感到不舒服。如果没有课,她不必一直呆在办公室的电脑前;每年老板都要回中国度假,所以她会在路上给她放一个月的假,工资也会发。

为了不让自己闲着,徐芳园决定找一份兼职工作。网上有书翻译,她试图投票。碰巧我朋友的图书出版公司招了一个兼职编辑,简历通过了,但是出版公司没有稿子给她编辑,只有需要再版的翻译。因为两个译者的风格不统一,她被要求做校译。

学校翻译结束后,徐芳园主动问朋友有没有需要翻译的手稿。朋友发了英文翻译版《客居家乡》。她试着翻译了一段时间。出版公司觉得挺合适的,就把整本书的翻译工作交给了她,80元一千字。翻译出版后,她支付了报酬。

到目前为止,她已经正式成为一名译者。

完成翻译,享受工作无法给予的荣誉感。

徐芳园花了半年时间翻译《客居家乡》。2016年底,翻译稿于2019年1月出版,税后约1.1万元。

早在翻译前的2016年年中,徐芳园就离开了教育培训机构。那是微信微信官方账号“蓬勃发展”的时代。以微信官方账号起家的创业公司如雨后春笋般涌现,微信微信官方账号数量已达1777万。

与文字打交道是徐芳园再次求职的首选。她曾经为培训机构写过微信官方账号推文。凭借经验,她很快找到了一份负责微信官方账号内容营销的新媒体编辑工作。税前8000元,北京月平均工资7706元。

这份工作没有对接的“客户”,她的“社交圈”如愿缩小。工作日白天,她在办公室写推文,下午6点下班,回到家开始翻译。

首次单独翻译文学作品,没有人告诉徐芳园什么是“标准”,“对与错”都是自己尝试的。

“门柱圣卷下面有一个小金属牌匾,上面刻着1914年匈牙利的历史轮廓。1920年的领土全黑,只剩下原来30%的大小,上面写着“不,不,不!”——意思是我们永远不会接受这种损失。”

在翻译《客居家乡》时,一个国家在短时间内损失了70%的领土面积,这让她感到不可思议。只有花时间查看信息,了解特里亚农业条约和奥匈帝国和匈牙利的历史,我们才能确认我们的翻译是正确的。

欧洲知识分子喜欢在写作中夹杂母语以外的外语。她碰巧学过德语和法语,遇到类似的语言词汇也是一种印象。如果不能翻译,可以在一些翻译群聊中咨询同行。

这种数据查询占据了徐芳园的主要精力。刚开始的时候,一晚上翻译不到1000字;周末进步会更快,一个下午可以翻译3000多字,可以算是打破了自己的“历史记录”。周末法语课结束后,她在图书馆或咖啡馆找到了一个有插座的地方,并打电脑键盘直到天黑。

这样的日子已经过去了半年多。翻译完成后,一件属于自己的作品给她带来了全职工作无法给予的荣誉感。

公司换了领导之后,随之而来的是“拥抱变化”, 徐芳园的工作变成了脚踏式的“内容运输”和“洗稿”。领导要求员工加班。即使没有班,她也会留在车站翻译。简而言之,领导看不出她在写什么。

2017年,她经历了失恋和辞职。朋友说上海有一个和书有关的工作机会。她也想改变环境,于是搬离了在北京生活了八年。

心甘情愿,接受翻译的痛苦。

在上海,徐芳园没有抓住朋友介绍的工作的机会。第一个月,她先住在朋友家,赶上了手里的翻译,然后在桂林公园附近找了一个十几平米的北卧室,月租2100元。

直到2017年10月,她找到了第三份正式工作,为一家世界500强外国公司做外包英语客服,也就是回复英文邮件。这份工作不需要工作,每天上网工作8小时,完成自己的“覆盖率”。月薪和上一份工资持平,还是8000元。起初,上海的平均月薪是7132元。

基本上没有零距离的社交,徐芳园只需要面对邮件中带有情感的文字。

用户对某个APP的功能不清楚,她回复电子邮件解释;客户忘记登录密码,她回复电子邮件帮助重置;客户说一个亲戚去世了,需要接管亲戚的账号。她回复电子邮件,说需要报告;客户骂APP难用,为什么问题还没处理?她回复电子邮件,说她有点冷静,马上帮忙反馈,但她知道反馈解决不了问题。

下班后,她不需要考虑工作中的任何事情,剩下的16个小时都属于她自己。关闭客服邮件,打开翻译文档,完成心态转换,愿意接受翻译的痛苦。

一本新书,从选题到书柜,大概需要18个月,期间给翻译时间,从半年到9个月不等。有的出版公司项目比较匆忙,20万字只留给译者4个月。

书籍编辑为一本书寻找合适的译者。除了考察译者的翻译水平,还需要确定译者是否有足够的耐心坚持下去。合作过的可靠译者是编辑的首选。如果没有合作过,最好有同行编辑的“保证”介绍。绝大多数译者,即使翻译平等,想要获得更多的机会,也要想办法被更多的编辑看到,然后等待被选中。

还有译者主动的时候。

2016年,出版公司正在寻找南斯拉夫作家丹尼洛·契斯的传记译者,取得了一些进展。“我以前读过契斯的书,但我非常喜欢。我主动问编辑能不能给我翻译。翻译后,他们让我接手。”徐芳园记得出版公司说这本书难度大,报酬高,85元一千字。

根据豆瓣阅读页面显示,《出埃及》有63人标记阅读,书评有2条。

2019年初,她在一个翻译小组里看到了收集《离开埃及》译者的消息。这本书的作者是美国作家安德烈·艾席蒙,他的另一部同名电影《请用你的名字呼唤我》在2017年走红。试译结束后,徐芳园拿下了《离开埃及》的翻译合同,24万字,100元100字。

安德烈·艾席蒙研究普鲁斯特。她找时间重读《追忆似水年华》,找出它们之间的相似之处。《出埃及》里有很多长句。她研究了译者徐和瑾处理普鲁斯特长句的技巧,然后让自己沉浸在安德烈·艾席蒙营造的氛围中。

除长句外,她还会遇到一些不合常规的句子。在《出埃及》中,有一个字典里不存在的词:blenkaw。与上下文联系,是人物读错了blackout。翻译思路就是先把blackout的意思翻译出来:“灯光控制”。然后在“灯光管制”的基础上进行修改。想了一会儿,她把blenkaw翻译成了“登湖管道”,发音相似,但没有什么实际意义。

事实上,读者可能不会在意徐芳园困扰的翻译细节。2021年8月,《埃及出版》由上海人民文学出版社出版。到目前为止,只有63个人在豆瓣上标记和阅读。她还翻译了《耶鲁需要女人》的读者略多,116人标记阅读。

第三次离开,从原来的郊区搬到更远的郊区。

对于一个相对居住的人来说,住在更大的房子里比住在离市区更近更重要。因为在桂林公园对面住了将近一年,徐芳园从来没有进过一次。2018年,她搬到老闵行,和别人分享。从上海中环来到郊区,房间多,租金更便宜,月租1600元。

周六,她定了6:30的闹钟,叫醒自己。7:00,她在江川路站坐地铁,穿越整个上海城区的地下,在天潼路地铁站上路,9:00前赶到上海法联,学了5个小时的法语。下午3点,我从地铁站回到地下,基本上5点回到住处。我身心俱疲。晚上,我给作为翻译的自己放个假,周日翻译一整天。

2020年初,徐芳园所在公司和外企的项目到期后,公司将她调到办公室,负责管理技术客服团队,负责客户的反馈和评分。如果用户在评价时没有得到满分,她需要找出原因,培训团队的客服如何防止“非满分”的出现。

这种不可控的工作内容让她感到崩溃,于是她开始了离开公司的想法。主管和徐芳园谈话,问她30多岁的时候有什么职业规划。她想了想,以前的全职工作都在换,只有翻译积累,可控。

2020年6月底,徐芳园第三次离职,成为全职自由翻译。起初,上海的月平均工资是10338元,这与她无关。

辞职后,生活圈也发生了变化。用她的话说,是“从原来的郊区搬到更远的郊区”。她搬到奉贤区,以不到2000元的价格租了一套30平米左右的一居室公寓,一个人住。

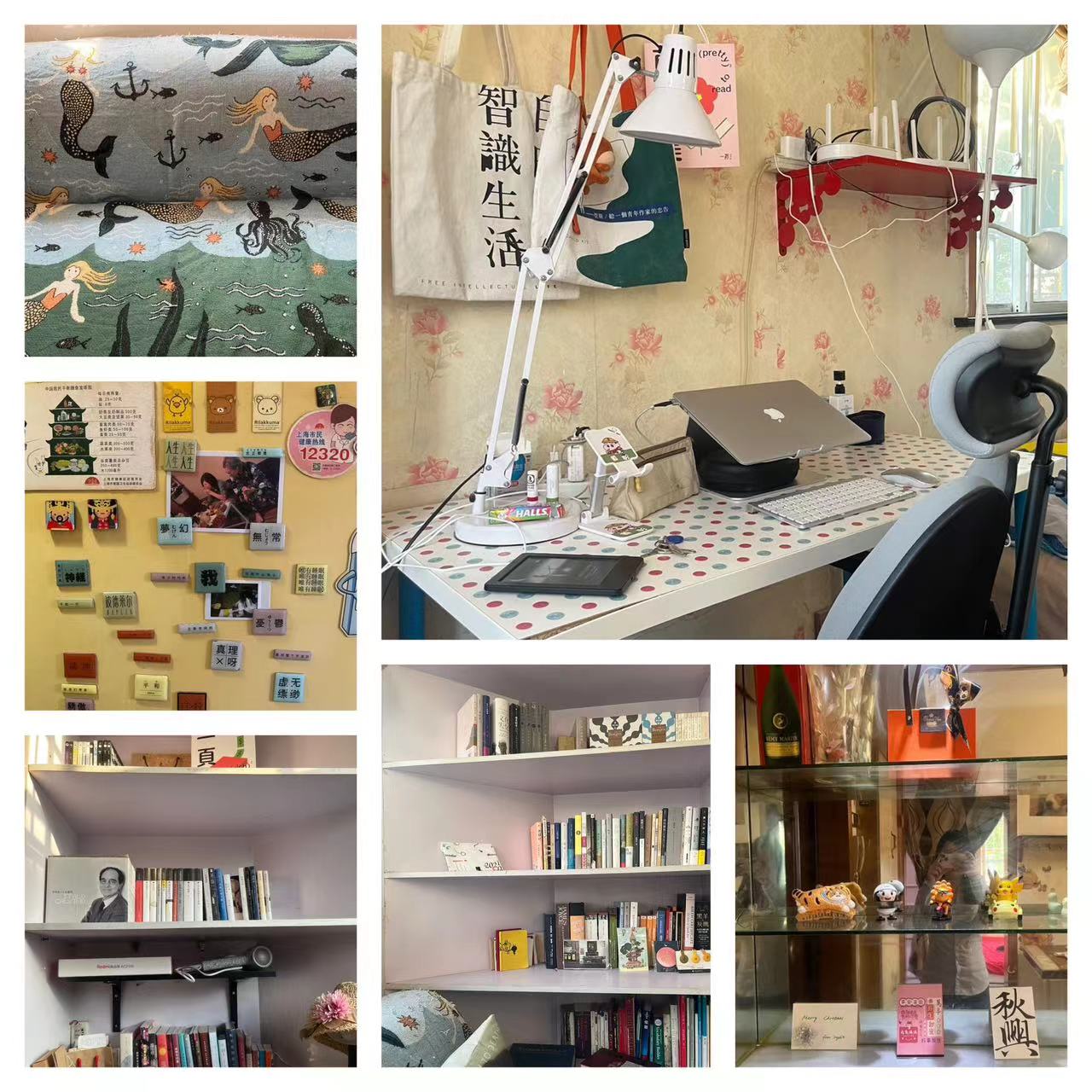

今天徐芳园的住所

小时候,徐芳园很期待卡夫卡的理想生活:住在黑暗潮湿的地窖终点,不用出门,每天都有人送饭到门口,所以不用和任何人说话。现在想想,已经完成了。虽然她不能在地窖的尽头,但她真的可以整天不出门不和别人说话。

收入是不可避免的现实。文学翻译从来都不是一份能养活译者的工作。有些译者用一份赚钱的工作来支持这个“爱好”。当他们老了,精力跑不过热情的时候, “退圈”了。

徐芳园算过账。为了保持和工作一样的收入,她必须每天翻译4000字,每个月工作20天。翻译字数一直是她焦虑的问题。

作为一名经验丰富的翻译,徐芳园仍然没有形成“程式化”的工作模式。在操作过程中,她努力强迫自己每天保持两三千字的翻译量。几乎没有所谓的非工作日。她连续跑了两三个月,然后出去玩了几天。

有些翻译同行平均每天有五六千字,也有业内传说每天翻译一万字。她不能像往常一样自律。除了晚上专注三四个小时,剩下的时间都是她进入工作状态的准备期。

白天起床,她不用考虑上班迟到,也没有家人催她。吃早餐,学外语,看书,玩游戏,躺在沙发上无所事事,听窗外鸟儿的叫声,等待阳光扫过身体。这些都是她作为“群居动物”时想要的奢华和特权,也是她追求的“工作不饱和”状态。

余生都是假期,余生都没有假期。

无法跳出的“舒适区”,接受自由焦虑。

进入一个行业,直到退休,是一种理想的状态。在一个人离开职场,坐在下一个办公室之前,这个人处于“暂时”的状态。在签订翻译合同后,徐芳园将为这本书规划下一个生活,并推迟他的“暂时”状态。

通过这种方式,她的“临时”生活已经持续了四年,至少现在还没有断档。

翻译书籍陆续出版,与更多出版公司取得联系。以前合作过的编辑会继续给她推书,也有陌生的编辑在豆瓣上私下和她聊天,询问合作意向。有时,项目没有确定,编辑就来找她,说书的版权签约还在走流程,能否预定她的时间。如果一个项目周期长,她可以同时翻译两本书。虽然以她的习惯,她仍然翻译了一本书,然后翻译了下一本书,但只要她制定了一个好的工作计划,并适当地准备了时间,她现在就有了选择。

在下一份报酬到来之前,徐芳园偶尔会做一些零工补充现金。虽然平时成本不高,但现在已经进入消费存款的阶段。她不知道这个“暂时”能持续多久。那些从事翻译10年或20年的前辈,让徐芳园觉得翻译可以继续做下去。对于更远的未来,不如一步一步来。

人工智能的巨浪冲击着各行各业,翻译领域也是如此。为了赚点外快,徐芳园偶尔会收到一些商业翻译,比如合同文件,然后在机器翻译后进行校对和修改,基本上一个下午就能完成稿件。对于文学作品,在她看来,AI翻译更像是处理和拼贴现有内容,不知不觉抄袭,不如自己翻译有趣。

全职翻译并非下定决心的结果,她也想离开上海。

2021年底,徐芳园在准备托福和申请国外学校文书的同时,翻译了《耶鲁需要女性》。最后,她没有得到任何可以让自己再次在学校的报价。这个想法逐渐放弃了,就像现在她不再想着把简历送回职场一样。

在如今的求职市场上,“空窗期”已经成为一个敏感词,简历中的断档需要求求职者想办法“粉饰”。“空窗”四年,她编不出“提升自己”的借口。年龄和性别让她对重返职场没有太大的希望:20多岁参加面试,HR问她有没有男朋友;现在她三十多岁了,未婚未育,不用听HR的潜台词。

徐芳园擅长翻译。对她来说,出去工作是强迫自己跳出舒适区的一种方式。她尝试过很多次,最后发现她更喜欢呆在家里,认识更多的编辑,翻译更多的书。

摆脱工作的“痛苦”也意味着接受自由的“焦虑”。在她看来,所谓的自由只是从一种约束变成了另一种约束。“没有书的时候,焦虑怎么收到下一本书?当你有书的时候,焦虑是无法翻译的。”

在自己的朋友圈里,徐芳园为新书做广告

初中时,徐芳园没有朋友,独立。他跑到图书馆,借了本厚厚的《尤利西斯》。一九○四年六月十六日,作者、爱尔兰作家乔伊斯和他未来的妻子诺拉第一次约会,在都柏林的街道上漫步。120年后的6月16日,徐芳园宣传了爱尔兰作家奥德丽·马吉的《他们涉海而来》,这是他将在社交平台上出版的第六本书。从年轻时爱上乔伊斯,到现在在自己的翻译中看到爱尔兰,这是她独有的冒险。

住在郊区,生活节奏减慢。偶尔有朋友来西渡和她一起玩,她会推荐到渡口逛逛,坐轮渡,吹吹风。

在搬到西渡之前,有一次徐芳园从这里打车回到另一边,出租车司机告诉她,以前没事干的时候,爱在轮渡上来来去去。

她问司机:“那不是要花很多钱吗?”

"不,你一直坐在上面,没有人把你赶下船,到了对岸再随船回来,就这样来回坐着,就这样飘在河上。"

船上没有东方明珠和万国建筑群可见,只有黄浦江在郊区。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com