独角兽宜发掘“第二增长曲线”

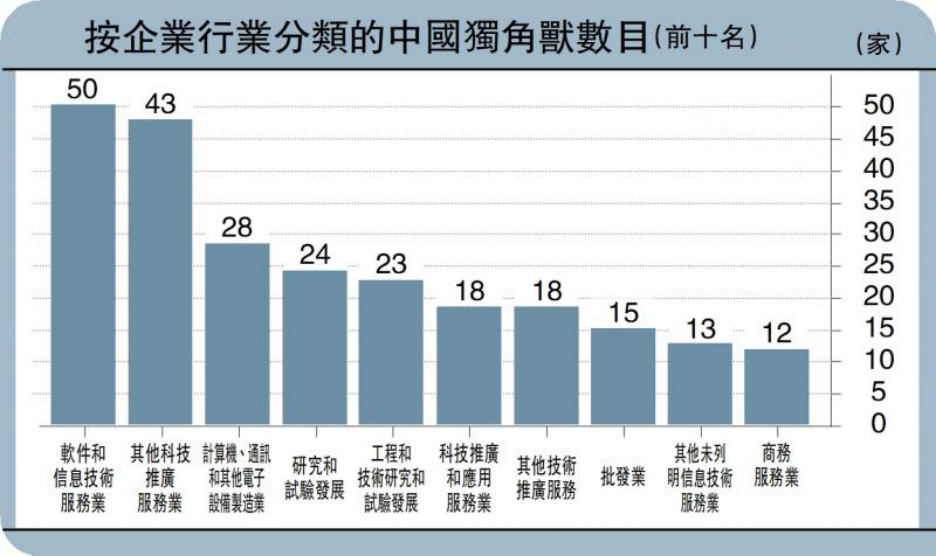

图:按企业行业分类的中国独角兽数目(前十名)

8月15日,国务院发展研究中心辖下国研经济研究院,与天九企服联合出品发布了《中国独角兽企业成长路径白皮书(白皮书)》,系统梳理和深入剖析了中国独角兽企业的成功之道,通过大量的案例研究和数据分析,揭示独角兽企业在技术创新、商业模式创新、团队建设等方面的关键策略和实践经验。

面对近两年来,中国新增独角兽企业数量呈放缓之势,《白皮书》既分析了原因,也提出办法——借助共享平台,为独角兽企业打造增长的“第二曲线”。

《白皮书》指出,多年来中国始终是世界经济增长的最大贡献者,而新质生产力又是支撑和带动中国经济持续增长的重要力量,其间独角兽企业做出重要贡献。数据显示,中国现时拥有523家独角兽企业,924家潜在独角兽企业。523家独角兽企业分布在全国22个省市区(含香港特区)的61个城市。高居前三名的城市是上海、江苏和北京,分别有94家、85家、82家。

在523家独角兽企业中,属于新质独角兽,即处于新质生产力核心领域的硬科技企业为数也不少,其中软件和信息技术服务业领域多达50家,占全国独角兽企业总数9.6%;其次是其他科技推广服务业领域,有43家;计算机、通信和其他电子设备制造业领域有28家,位居第三。

至于估值超过1亿美元、未到独角兽标准的“潜在独角兽”,《白皮书》统计发现,以江苏省的306家高居榜首,远远高于第二名上海的148家,北京、广东则分别以140家和109家紧随其后。

虽然中国拥有不少独角兽和准独角兽,但我们也要清醒认识到,独角兽企业在成长过程中并非一帆风顺,也面临许多挑战。《白皮书》指出,受制于创新资源分散、市场准入门槛高、融资环境收紧,以及国际形势不确定性增加等因素叠加,依赖资本注入的传统成长模式正遭遇挑战。虽然技术的创新发展在加速,但资本遇冷严重限制了独角兽的成长速度,大量具有创新力的准独角兽企业,由于难以翻过资本的高山而无法占领市场。

共享平台助企业突破瓶颈位

当传统路径走不通,如何寻找新通道突破发展瓶颈,成为独角兽发展的重要课题。针对这一问题,《白皮书》也给出了答案:以共享平台打造独角兽企业增长第二曲线的模式。其核心就是,让独角兽的发展从资本赋能过渡去资源赋能,创造出一条新的增长曲线。在这一模式下,平台不再是单一资本思维的信奉者,更是资源整合者和价值创造者,通过全方位的资源共享和综合服务、创新布局支持,来突破企业在发展中遇到的市场、人才、技术、管理、数据、合作伙伴等各种瓶颈。相对而言,企业可通过平台合作等方式来撬动各方资源,从而帮助它们成长为独角兽。

我们可以这样理解,企业与一个拥有良好的创新生态和营商环境的平台合作,就是孕育独角兽的温床,正如自然环境好了,野生动物就会茁壮成长一样。而一个好的平台,在于其成熟的资源整合能力,例如企业家资源是否达到百万级别;拥有专业的服务体系及对市场的深刻理解;有将传统企业与创新者连接起来的丰富经验;能迅速消弥信息鸿沟,帮助企业识别合适创新合作伙伴的效率,可以将“第二曲线”理论与实际结合,为企业提供切实可行的解决方案和支持。

只有具备上述核心竞争力的平台,才可以有力、有效地支持独角兽的快速发展,更能因地制宜,涵养生态,维护好独角兽企业成长、发展、壮大的内外部环境。

事实上,我们仔细分析当下独角兽企业的发展环境,实际上是积极的、有明确引领的。各级政府高度重视、市场各方也在积极努力,相信在技术进步、市场需求和政策支持等的共同作用下,中国独角兽企业一定会在更多领域取得突破和发展,发展出一条健康、强劲的第二增长曲线。“第二曲线”亦不仅应用于独角兽或准独角兽企业,对传统企业家而言,发展“第二曲线”也是重中之重,下期再详谈。

本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com